12/10/2016

BASTAMAG : Se passer du numérique à l’école

« A l’école, pour éduquer au numérique, il faut d’abord apprendre aux élèves à s’en passer »

PAR SIMON GOUIN 5 OCTOBRE 2016

Les écrans et le numérique prennent de plus en plus de place dans l’enseignement et dans la vie des jeunes élèves. Faut-il en avoir peur, pour la qualité de l’apprentissage comme pour la santé, notamment chez les plus jeunes ? Tout dépend de l’utilisation qui en est faite, clament certains. D’autres appellent à une école sans écran, du moins au primaire et au collège. Karine Mauvilly, historienne et juriste, puis enseignante en collège, a observé la mutation en cours avant de démissionner de l’Éducation nationale. Elle est l’auteure, avec Philippe Bihouix, de l’essai : Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans, aux éditions du Seuil. Rencontre.

Basta ! : Du cahier de texte numérique au tableau blanc interactif, en passant par l’Environnement numérique de travail (ENT) [1] ou l’utilisation de tablettes, le numérique a pénétré le monde de l’école depuis quelques années, en tant qu’outil pédagogique ou interface de communication entre professeurs, élèves, administration et parents. Quels sont les impacts de ces technologies sur le quotidien des professeurs ?

Karine Mauvilly : C’est un peu le même impact que l’on retrouve dans la vie des salariés en général : un temps quotidien toujours plus important passé devant des écrans, et qui devient obligatoire. Auparavant, vous pouviez faire votre travail sans ces écrans. Aujourd’hui, les salariés passent en moyenne 30% de leur temps à répondre à leurs mails. Le professeur, lui, utilise moins ses e-mails, mais se connecte tous les jours à des logiciels, fournis par des multinationales (lire notre article sur le sujet). Tous ces « gestes numériques » augmentent le temps de travail des professeurs. L’impact est aussi sanitaire : ils sont confrontés à des écrans et à des ondes wifi car le choix de l’Éducation nationale ne s’est pas porté sur du numérique filaire. Avec toutes les incertitudes qui planent autour des technologies sans fil.

Selon ses promoteurs, le numérique aurait de nombreux avantages pédagogiques. L’enseignement serait plus ludique, la motivation des élèves accrue. Ils accéderaient à des ressources plus riches, seraient acteurs et donc moins passifs. Enfin, le numérique servirait à réduire les inégalités. Qu’en disent les études réalisées sur le numérique à l’école ?

Il n’y a pas forcément de corrélation entre la motivation que l’on a pour un apprentissage et l’efficacité dans cet apprentissage. C’est le « paradoxe préférence-performance » souligné par certaines études. Un enfant peut être motivé pour faire fonctionner sa tablette, mais ce n’est pas une garantie, qu’ensuite, il va obtenir une bonne note à son contrôle.

Concernant la pédagogie active, on se rend compte qu’un apprentissage actif est surtout lié à la production de contenu. On a tendance à confondre la notion d’activité avec le fait qu’une image bouge et qu’un élève puisse cliquer dessus. L’activité, c’est ce qu’un élève va faire après avoir étudié un support, qu’il soit vidéo ou papier. Cela n’a rien à voir avec le défilement d’une vidéo. Si on regarde une vidéo, et qu’on propose ensuite à un élève de produire un schéma de ce qu’il a vu, ou d’écrire un texte, c’est cela qui va le rendre actif. La notion de pédagogie active est aujourd’hui capturée par le numérique. En réalité, on la retrouve chez Freinet, dès les années 1920, où l’enfant était amené à écrire après chaque ballade dans la nature, à faire une correspondance, à créer un journal de l’école.

En 2015, une étude de l’OCDE a croisé le niveau de numérisation des systèmes scolaires avec les résultats obtenus par les élèves. Pour ceux qui passent le plus de temps derrière un écran, les résultats ne sont pas meilleurs, bien au contraire...

Effectivement, il ressort de cette enquête que plus les élèves travaillent sur écran, moins ils sont performants en compréhension de l’écrit. En d’autres termes, plus ils regardent des écrans, moins ils comprennent ce qui est écrit dessus. Un résultat surprenant que l’OCDE, pourtant plutôt pro-numérique, a écrit noir sur blanc. D’ordinaire, nos gouvernants accordent beaucoup d’importance à ce « rapport PISA », en espérant grappiller des places dans le classement mondial… Quand ce résultat est sorti en 2015, il n’a pas été pris en compte à sa juste mesure : c’est cette même année que le plan numérique pour l’éducation a été véritablement lancé.

A l’inverse, les études montrent que le numérique peut être intéressant pour les élèves ayant un handicap. Pourtant, les ressources pour ces élèves semblent peu développées. Comment expliquer ce paradoxe ?

D’un point de vue économique, le marché pour ces enfants en difficulté est peut-être moins important, tout simplement. Ceci dit, la proportion d’enfants en difficulté va en augmentant chaque année. Peut-être qu’avant de généraliser des méthodes numériques pour eux, il y a des méthodes d’apprentissage à revoir ? Il existe aussi des techniques « low-tech », pour lutter contre la dyslexie sans passer par un outillage des enfants à base de casque, de micro, et d’ondes.

Avec les outils numériques, les élèves pourraient désormais effectuer une dissection virtuelle en cours de biologie, par exemple d’une grenouille ou d’une souris. Garderont-ils le même souvenir qu’une véritable dissection ?

C’est la question du réel et du virtuel. Même si aujourd’hui, le numérique pratique beaucoup l’oxymore, en nous abreuvant par exemple de termes comme « réalité virtuelle », quelque chose que l’on voit sur un écran ou que l’on fait avec un pad ou un stylet, ce n’est pas réel. Cela reste de l’imaginaire. C’est uniquement le cerveau qui travaille, pas la main. Or, on sait aujourd’hui que le rôle de la main et de l’expérience physique dans l’apprentissage est extrêmement important. Tout ce qui va être transféré sur l’écran va être une perte pour l’apprentissage.

L’utilisation du numérique peut-elle avoir des conséquences sur la santé des enfants et des adolescents ?

On détecte de plus en plus de cas de myopie, en Europe et en Asie, où les gens restent de plus en plus à l’intérieur. Le fait de fréquenter les écrans augmente ce temps passé à l’intérieur, donc le risque de troubles de la vue. Il y a également des effets irréversibles sur la rétine, chez les plus jeunes, à cause de la lumière bleue émise par les LED. Cette lumière bleue perturbe le rythme du sommeil et provoque des difficultés à l’endormissement, ou des réveils nocturnes. Avec moins de sommeil, le moral des jeunes peut en pâtir, tout comme leur concentration en classe.

Le moral peut aussi être impacté par les images vues sur Internet, par la comparaison avec la vie des autres sur les réseaux sociaux, par les nouvelles du monde qui ne sont pas spécialement bonnes, etc. Certains jeunes vont jusqu’à l’addiction, ne trouvant plus d’autres joies que dans la fréquentation des écrans. Enfin, il y a la question des électro-fréquences émises par les appareils numériques, classées par l’OMS comme cancérogène possible pour l’homme. Une donnée confirmée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), et validée par le législateur français. Depuis début 2016, une loi interdit l’usage du wifi dans les crèches. Malgré ces alertes, l’Éducation nationale installe le wifi dans tous ses collèges, parfois même au primaire. Est-ce un manque de renseignements, ou de l’irresponsabilité ?

Ce développement du numérique à l’école est-il également susceptible d’avoir des impacts environnementaux ?

Les impacts en termes écologiques sont majeurs. C’est un sujet oublié, mis de côté, car on a l’impression que le numérique est léger, dématérialisé. C’est d’ailleurs le principal argument : l’objectif est d’alléger les cartables pour le dos des enfants. En réalité le numérique repose sur des infrastructures lourdes : des millions de serveurs, d’antennes-relais, de câbles sous-marins. Et puis le numérique est extrêmement lié à l’industrie des matières premières, à l’extraction de métaux précieux. Une industrie très polluante, située en dehors de nos frontières, avec un coût social important pour ceux qui travaillent dans ces mines.

Troisième aspect, la fabrication des composants, qui provoque elle-aussi une forte pollution : énormément d’eau et de produits chimiques sont nécessaires pour aller raffiner les dizaines de métaux présents dans les composants. Cette industrie a un impact direct sur les nappes phréatiques. Enfin, quatrième aspect, la consommation électrique des outils connectés. Aujourd’hui on estime que le numérique consomme 10% de l’électricité mondiale (lire l’article de Basta ! sur cette étude), et est un émetteur de CO2 aussi important que le trafic aérien [2]. En terme de « légèreté », on fait mieux ! (lire notre article sur Basta !).

Le numérique est connu pour produire aussi beaucoup de déchets...

Une tablette numérique n’a pas un temps de vie très long : entre deux et quatre ans. Il est peu probable qu’une tablette distribuée à des élèves en 5ème arrive intacte à la fin de la 3ème. On sait bien qu’un collégien ne pose pas toujours son sac à dos avec précaution sur le sol. Très vite on obtient un déchet électronique, alors qu’un manuel ou un cahier peuvent être recyclés, en papier, papier toilette ou carton. Ce cycle de vie n’existe pas pour les objets électroniques. Aujourd’hui, les déchets électriques et électroniques ne sont récupérés qu’à 15%. Le reste part en décharge ou en incinérateur (lire notre enquête). C’est une perte nette de ressources pour les générations futures.

Est-ce que ces outils ne seront pas bientôt plus respectueux de l’environnement ?

Les outils numériques écologiques, nous les attendons toujours ! Même s’il étaient un peu plus écologiques, cela n’enlèverait pas cette réalité : un objet connecté est fait de dizaines de composants, en infimes quantités, très dilués. Au moment du recyclage, ces métaux sont perdus car ils ne peuvent pas être récupérés. Même si l’on va vers une production socialement plus juste, une réduction du nombre de métaux utilisés, il n’y a pas de recyclage possible à 100%. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut arrêter tous les objets électroniques ! Notre propos est d’alerter sur le trop plein d’écrans dans la vie des jeunes scolarisés.

Pour fabriquer ces outils, il est nécessaire d’extraire des minerais qui alimentent certains conflits, comme en République démocratique du Congo. Puis les conditions de travail sont terribles dans les usines de fabrication, notamment en Chine. Équiper nos enfants pour leur scolarité, est-ce que cela ne revient pas à encourager ces phénomènes ?

Ce n’est pas spécifique au numérique : c’est malheureusement l’histoire de la mondialisation. Mais c’est encore plus ironique pour le numérique scolaire. La fabrication des différents composants et l’assemblage sont faits à l’étranger, beaucoup en Chine, par exemple dans l’entreprise Foxconn Technology, où les conditions de travail sont dignes de Zola au 19ème siècle. Dénoncées il y a quatre ans, ces conditions se sont peut être améliorées, mais elles restent indignes (lire notre article sur Basta !). Or, nous enseignons aux élèves ces conditions de travail dans le cadre de l’Éducation au développement durable. Il y a là une incohérence éducative !

Équiper toutes les salles de classe, c’est aussi un choix budgétaire. Vous avez tenté d’estimer son coût.

Équiper chaque élève d’une tablette, si l’on ajoute les coûts des logiciels et de la maintenance, revient à 450 euros par élève, au minimum. Si elle ne casse pas, nous imaginons que cette tablette peut durer de la cinquième à la troisième. Cela donne un coût de 150 euros par élève et par an. Soit 900 millions d’euros par an, si les six millions d’élèves du secondaire, jusqu’au lycée, sont équipés. Ce sont des dépenses très importantes, car contrairement à un manuel, la tablette ne peut pas être passée à un camarade l’année suivante. Elle est rapidement obsolète, ses logiciels sont périmés.

Si nous utilisions ces moyens financiers pour l’embauche de nouveaux professeurs, cela ferait plusieurs milliers de postes supplémentaires. Ce qui serait très intéressant pour dédoubler certaines classes, comme les grandes sections de maternelles et les CP, où l’on sait qu’il faut mettre beaucoup de moyens pour l’apprentissage du langage. Cet argent pourrait aussi être utilisé pour augmenter les salaires des enseignants, qui aujourd’hui travaillent énormément avec très peu de reconnaissance sociale. On pourrait également acheter du matériel non-numérique pour les élèves, des instruments de musique par exemple. Pourquoi n’y-t-il pas un piano sous chaque préau et des instruments d’orchestre ? Voilà des outils de cohésion sociale « low-tech » et moins chers que les tablettes.

Avec le développement de cette école numérique, nous pourrions parvenir, à terme, à une école sans professeur, et sans lieu physique, écrivez-vous. Est-ce réellement ce que veulent les promoteurs de l’école numérique ?

Espérons que les défenseurs du numérique ne sont pas cyniques à ce point. Sans doute ne planifient-ils pas la disparition des professeurs. Ils n’ont peut être pas conscience qu’à terme, c’est l’horizon qui nous guette, de la même façon que dans le reste de la société, l’introduction des machines crée du chômage de masse.

S’ils ne sont pas tous cyniques, ils sont en revanche frappés de fascination pour la « modernité ». Il nous semble qu’aujourd’hui, la modernité, c’est peut être justement d’avoir ce débat autour de la place des machines dans nos vies. Nous avons aujourd’hui ce débat sur l’école, mais il pourrait avoir lieu dans bien d’autres domaines, en se posant la question : est-ce que l’on veut systématiquement se faire remplacer par les machines qui exigent beaucoup de nous, de la maintenance, des investissements, et qui siphonnent le cœur de nos métiers ?

Comment expliquez-vous ce choix de nos gouvernants en faveur d’un tel degré de développement du numérique scolaire ?

Il y a cette sorte de fascination générale pour le numérique parce qu’il incarne aujourd’hui un nouveau relais de croissance. Ce ne sont plus les haut-fourneaux qui vont créer de la croissance, mais l’économie de la connaissance et de la formation. En terme plus philosophique, il y a une peur assez incompréhensible de se laisser dépasser par la jeunesse, d’avoir l’air ringard. Sauf que la jeunesse ne naît pas avec les outils numériques comme on le croit. Ce sont bien les adultes qui leur fournissent les objets connectés. Les enfants, très jeunes, ne sont pas particulièrement demandeurs. Ils préfèrent faire un jeu de société avec vous qu’avoir une tablette. Très vite, cela s’inverse, parce qu’on les habitue à ces objets.

Si nous voulions améliorer l’école, le numérique n’est pas nécessaire, selon vous. D’autres moyens existeraient. Que proposez-vous ?

Nous ne sommes pas là pour donner des leçons et les enseignants ne nous ont pas attendus pour innover. Nous sommes allés puiser dans le vivier d’idées déjà émises depuis des décennies. Nous pourrions par exemple recentrer l’école primaire sur les fondamentaux, les mathématiques et le français. Au collège, nommer les professeurs les plus expérimentés, ou les plus volontaires, dans les établissements difficiles, ou bien instaurer le tutorat entre élèves, ou encore proposer des « majeures » pour les élèves selon leurs préférences ou types d’intelligence. L’un effectuerait plus de sport, l’autre plus d’enseignements liés à la nature, un autre aurait une dominante scientifique ou artistique, etc. Ce collège permettrait d’offrir à chaque enfant une façon de réussir. Il faudrait aussi travailler sur les relations avec les parents : trop de parents fournissent des objets connectés à leurs enfants, ce qui les excite ou les endort. Il y a une nouvelle alliance à nouer entre éducateurs, dans l’école et à l’extérieur.

Dans un monde où le numérique est partout présent, ne faut-il pas quand même que l’école utilise le numérique, pour que les élèves apprennent à s’en servir, et à mieux s’en servir ?

Oui, mais pas avant 15 ans ! Jusqu’à cet âge, nous sommes favorables à une école sans écran, qui serait bénéfique pour les apprentissages. Au lycée, le numérique pourrait être une vraie matière, à part entière, où l’on apprendrait à coder, où l’on dépècerait un ordinateur, où l’on s’interrogerait sur la provenance des composants, leur utilité, etc. Mais il n’y aurait pas d’écrans avant le lycée. Nous pensons qu’il est primordial d’éduquer au numérique, à un moment donné, mais pas avec le numérique durant toute la scolarité. Et pour cela, il faut d’abord apprendre aux élèves à s’en passer.

Propos recueillis par Simon Gouin

Photo : CC Guillaume Brialon

A lire : Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans, Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, Le Seuil, 2016.

A lire : Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans, Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, Le Seuil, 2016.

Notes

[1] Une plateforme de travail sur laquelle sont déposés des documents, et qui permet un accès à distance des ressources pédagogiques

[2] Voir l’étude du Global e-sustainability Initiative.

TAGS

13:10 Publié dans A quoi ça sert, Art du maître, Besoins en formation | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer

Imprimer

15/04/2014

Télérama : France, le graphisme n'imprime pas

Les moyens techniques n'ont jamais été aussi puissants. Mais au service de quelle cause ?

http://www.telerama.fr/scenes/en-france-le-graphisme-n-im...

En France, le graphisme n'imprime pas

ARTS ET SCÈNES | Ils sont branchés sur tous les supports, ont hérité d'une histoire foisonnante. Pourtant, les graphistes souffrent d'un manque de reconnaissance. 2014, année du graphisme, vraiment ?

Le 12/04/2014 à 00h00- Mis à jour le 14/04/2014 à 19h02

Xavier de Jarcy - Télérama n° 3352

Michal Batory pour Télérama

Le graphisme est partout. Sur les murs, sur les panneaux routiers, sur les enseignes qui brillent dans la nuit, dans les journaux et sur les sites Internet. Mais la planète des signes sur laquelle nous vivons se résume souvent à une morne cacophonie visuelle. Parfois, pourtant, une affiche invite à réfléchir, une typographie éblouit par sa finesse, on tombe amoureux d'un livre à la mise en page raffinée. Là, dans l'ombre, un homme ou une femme a pensé à nous avec culture et générosité : un graphiste.

En France, alors qu'on fête le graphisme toute cette année 2014, et malgré le génie d'un Cassandre (1901-1968) ou d'un Savignac (1907-2002), dont le trait gouailleur et populaire emprunte à Toulouse-Lautrec, ce métier protéiforme est peu reconnu. Souvent, les commanditaires pensent qu'avec quelques logiciels et un exécutant docile le travail sera assuré. « On nous considère un peu comme des épiciers de la couleur »,confirme l'un des intéressés.

El Lissitzky, 1925.

© The MOMA,

New York/Scala, Florence

Pourtant, le design graphique a une longue histoire. Il prend réellement son essor en Russie après la révolution de 1917, dans un mouvement d'avant-garde appelé constructivisme. L'un de ses chefs de file, l'architecte El Lissitzky (1890-1941), compose alors un nouveau langage visuel mêlant textes, dessin, peinture et photographie. Ses affiches, dynamiques, avec des cercles, des carrés, signent la rupture avec la tradition et la marche vers le progrès. Dès le début, le graphisme s'affirme comme un art au service de la société.

Herbert Bayer, 1927.

© The MOMA,

New York/Scala, Florence

Le constructivisme s'exporte dans les années 1920 en Allemagne, au Bauhaus, où un Autrichien, Herbert Bayer (1900-1985), met au point une mise en page rationaliste, géométrique, et dessine une typographie simplifiée, sans majuscule, dont le nom est à lui seul un programme : l'Universal. L'absence d'empattement des lettres symbolise l'héritage des Lumières face à un obscurantisme incarné par les caractères anciens.

Piet Zwart, 1931.

© The MOMA,

New York/Scala, Florence

Une décennie plus tard, les Pays-Bas prennent le relais. Un architecte, Piet Zwart (1885-1977), imagine pour les postes néerlandaises des brochures explicatives d'une géniale modernité, allant même jusqu'à utiliser la photographie aérienne dans ses compositions. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde rêve de paix et de fraternité. On ne veut plus des nationalismes et de leurs symboles.

Josef Müller-Brockmann, 1954.

© DR

Les Suisses, réputés neutres, prennent la main sur le métier. Josef Müller-Brockmann (1914-1996) établit un système de mise en page à partir d'une grille quadrillée invisible sur laquelle s'alignent les motifs ; Max Miedinger (1910-1980) dessine la police de caractères la plus répandue à ce jour : l'Helvetica. Posé, simple, efficace, un peu clinique avec ses aplats de couleur, le style suisse définit le langage visuel de l'après-guerre.

Max Miedinger, 1967. © DR

En Pologne aussi, on s'agite après 1945. Les communistes au pouvoir font appel aux artistes pour aider à la reconstruction nationale. Dans les rues froides et sombres aux vitrines vides, de magnifiques affiches éclairées évoquent le cinéma, le théâtre ou la science : c'est l'école du surréalisme polonais, emmenée par Henryk Tomaszewski (1914-2005).

Henryk Tomaszewski, 1979.

© DR

Le gourou de Varsovie ruse avec la censure par ses images peintes à double sens. Ebahis par son inventivité et son humour, deux jeunes Français, Pierre Bernard (né en 1942) et Gérard Paris-Clavel (né en 1943) partent se former dans son atelier. A leur retour, ils sont happés par le tourbillon de mai 1968 qui fera d'eux la nouvelle avant-garde du graphisme international. En 1970, ils se retrouvent profs aux Arts-Déco, au moment même où ils fondent le collectif Grapus, contraction de « graphisme » et de « crapule stalinienne », comme les gauchistes les appellent.

Grapus, 1982. © DR

Car Grapus, rejoint ensuite par Alex Jordan et Jean-Paul Bachollet, a choisi le communisme. Il s'investit dans le « graphisme d'utilité publique » : le domaine culturel et associatif, délaissé par des agences de publicité alors en pleine expansion.

La guerre est déclarée avec l'école suisse, défendue par le grand Jean Widmer (né en 1929). Installé en France depuis les années 1950, il enseigne lui aussi aux Arts-Déco... A sa poésie géométrique appréciée par la publicité, Grapus oppose le rejet de la typographie, le geste libre et direct, le refus de composer avec la pub, accusée d'entretenir les stéréotypes sociaux. Pendant que Widmer signe le logo des grands magasins du Printemps (avant ceux du Centre Pompidou et du musée d'Orsay), le collectif dessine des affiches pour les mairies de la « banlieue rouge » parisienne.

Jean Widmer, 1969. © DR

En refusant de travailler pour le marché, une partie de la profession contribue sans doute à la médiocrité de la publicité française actuelle, où l'on met platement en avant la marque et le produit. Cette fracture entre le commercial et le culturel, assez unique au monde, se creuse jusqu'à la fin des années 1980. Jean Widmer lève le pied, Grapus se disloque, le mur de Berlin tombe, l'ordinateur révolutionne le métier. Les moyens techniques n'ont jamais été aussi puissants. Mais au service de quelle cause ?

Après une période de flottement, une nouvelle génération heureusement émerge, en particulier avec M/M Paris, fondé en 1992 par Michaël Amzalag (né en 1968) et Mathias Augustyniak (né en 1967). Ils aiment la mode, la musique, admirent les pochettes de disques du génial Peter Saville (né en 1955). Mais aux Arts-Déco, où ils étudient, les enseignants jugent ces dernières trop commerciales, et sûrement pas un sujet d'étude ! Pour emballer les albums du groupe New Order, Saville réinvente pourtant le cartonnage en le perforant ou en le doublant de papier calque. Car, au Royaume-Uni, mode, musique et graphisme forment une culture populaire et spontanée d'autant plus remuante et imaginative que le gouvernement Thatcher a coupé toutes les subventions.

M/M Paris, 2007.© DR

Le style visuel dansant de M/M Paris devient mondialement célèbre. A l'aise dans le public comme dans le privé, le duo signe des pochettes pour la chanteuse Björk, des publicités pour les vêtements Balenciaga, participe à la scénographie d'expositions d'art contemporain, réalise des affiches pour le Théâtre de Lorient...

Pendant ce temps, sommées de devenir rentables, certaines institutions culturelles françaises commencent à se comporter comme des marques, avec logos et responsable communication. Elles traitent de moins en moins bien les graphistes, soumis à des appels d'offres contraignants et ruineux car non rémunérés.

Les Villes et les Régions emboîtent le pas aux institutions culturelles et font leur promo comme des marques de lessive. Le monde du graphisme, qui « ne cherche pas à vendre » mais à informer le public par un acte artistique, se sent trahi.

La situation est d'autant plus tendue qu'aujourd'hui les budgets culturels sont à la baisse.

Paradoxalement, c'est l'industrie du luxe qui soutient désormais les graphistes. Ses responsables « ont compris l'intérêt de faire appel à de bons designers. Les graphistes ont face à eux des interlocuteurs compétents, qui les respectent et les paient bien. On ne soupçonne pas le savoir-faire, l'intelligence, l'organisation, l'attachement au patrimoine dont font preuve certaines grandes marques. Alors que des logiques ultralibérales sont désormais à l'oeuvre dans des institutions publiques qui réclament la rentabilité... » explique-t-on dans un atelier. Quand on doit gagner sa vie, le choix est vite fait. Mais pour des artistes qui se voulaient, et se veulent encore, engagés au service d'une utopie sociale, d'un monde plus fraternel, c'est un déchirement.

En janvier, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé des mesures en faveur d'une profession bouillonnante qui compte entre trente-cinq mille et cinquante mille membres. A commencer par une charte de bonnes pratiques du côté des commanditaires publics. Il était temps. La France du public et du privé va-t-elle enfin se réconcilier avec ses graphistes ?

A voir : la revue Graphisme en France, éditée par le Centre national des arts plastiques, fête ses 20 ans autour de divers événements.

A ne pas manquer : le Festival international de l'affiche et du graphisme, à Chaumont (52), du 17 mai au 9 juin, et Une saison graphique, au Havre (76), du 5 mai au 27 juin. A l'automne, rendez-vous à Echirolles (38) pour le Mois du graphisme. www.graphisme enfrance.fr

En savoir plus sur http://www.telerama.fr/scenes/en-france-le-graphisme-n-im...

23:15 Publié dans Besoins en formation | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer

Imprimer

13/11/2013

Le transfert de connaissances expliqué

Un guide diffusé par l’université de Sherbrooke, destiné à offrir des outils de transfert de connaissances aux entreprises du secteur de l'environnement : http://www.usherbrooke.ca/ceot/fileadmin/sites/ceot/docum...

Il inclut :

- des éclaircissements sur les notions de “donnée, “information” et “connaissance”.

- une méthodologie et des outils pour gérer les connaissances et leur transfert

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire exécutif...........................................................................................................2

1. Les nouveaux enjeux de survie des entreprises...............................................................3

1.1 Les défis d’un environnement de plus en plus exigeant..................................................3

1.2 Les défis démographiques .........................................................................................4

1.3 Le transfert de connaissances.....................................................................................4

2. Le transfert de connaissances expliqué ..........................................................................6

2.1 Les connaissances......................................................................................................6

2.2 Le transfert de connaissances......................................................................................8

2.3 Les bénéfices du transfert de connaissances ...............................................................10

2.4 Les défis du transfert de connaissances.......................................................................11

Les travailleurs veulent-ils s’échanger leurs connaissances?..........................................12

Quelles barrières limiteraient le transfert de connaissances?..........................................12

Comment devenir une organisation où les travailleurs s’échangent

et transfèrent leurs connaissances?...........................................................................13

2.5 Les types de transferts de connaissances.....................................................................14

2.6 Les deux types d’outils en transfert de connaissances....................................................15

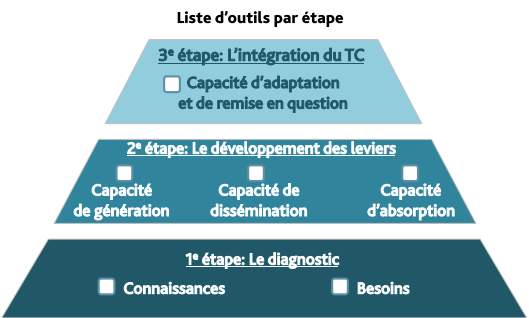

3. Les outils de TC...........................................................................................................16

3.1 Comment utiliser le coffre à outils.................................................................................16

Schéma décisionnel ..................................................................................................18

3.2 L’évaluation par étape des pratiques de TC de votre organisation.....................................20

1e étape : Le diagnostic des connaissances et des besoins............................................21

2e étape : Le développement des leviers de TC.............................................................27

3e étape : L’intégration continue du TC à l’aide de la capacité d’adaptation

et de remise en question............................................................................................35

3.3 Aide-mémoire – transfert de connaissances...................................................................38

4. Le mot de la fin............................................................................................................40

4.1 Quelques recommandations finales ...............................................................................40

4.2 Testez vos connaissances! ..........................................................................................41

4.3 Publications et communications du laboratoire de recherche sur la dynamique

du transfert de connaissances............................................................................................42

Bibliographie ....................................................................................................................46

15:13 Publié dans Besoins en formation, Organisation | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer

Imprimer